龍が巻き付く鳥居でおなじみの品川神社。

東京都内で特に格式が高い『東京十社』の一つで、源頼朝や徳川家康も祈願した由緒ある神社です。

実は、神社の裏手には史跡「板垣退助の墓」もあるんです。

旧東海道の風情を感じながら、歴史とパワースポットがギュッと詰まったこの場所をのんびり歩いてみましょう🚶🏻➡️

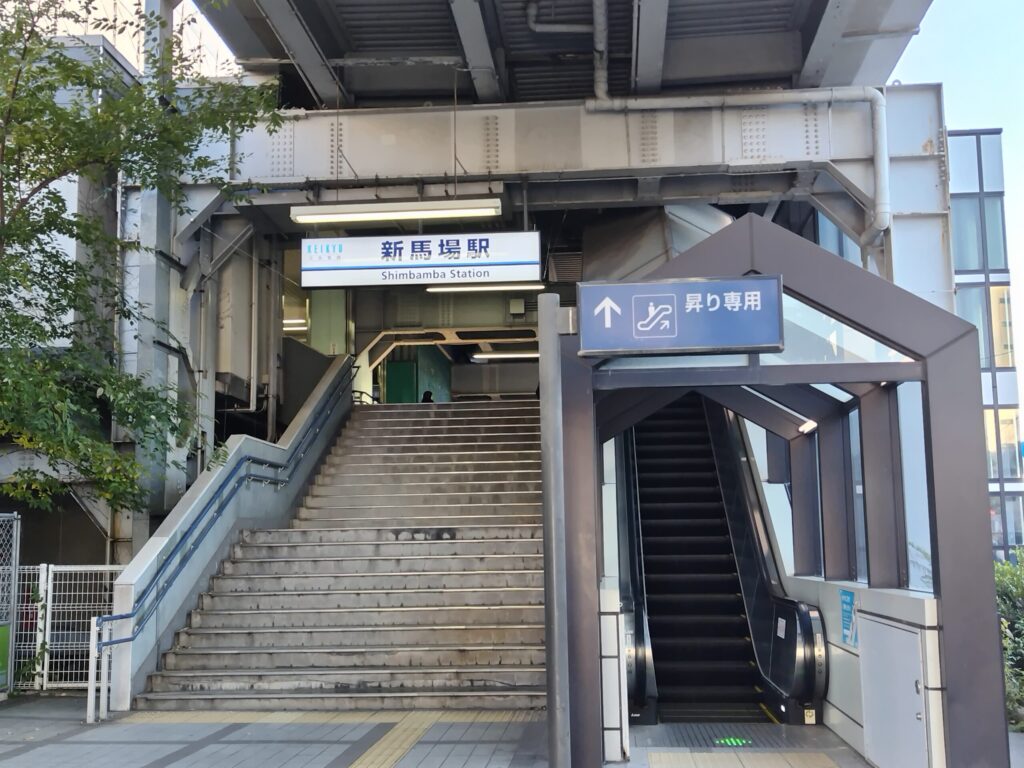

最寄駅は京急の新馬場駅です。

品川神社 ~ 東京十社のひとつ ~

駅を降りると国道15号の向こう側に品川神社の鳥居が見えます。

品川神社には東海七福神の一社として大黒天が祀られています。

東海七福神とは、昭和7年に旧品川町が荏原郡全域とともに東京市に編入された際、品川の繁栄を図ろうと創設されました。

社号標(石碑)には「元准勅祭」の文字があります。

勅祭社とは、祭祀が行われる際に天皇の勅使が派遣される神社のことを指し、現在 日本全国に16社が指定されています。

また、准勅祭社は勅祭社に準じた社格を持つ神社のことを指し、明治元年に東京近郊で選ばれた12社のことでしたが、この制度は明治3年に廃止されました。

そして、昭和50年に昭和天皇即位50年を奉祝して関係神社が協議を行い、元准勅祭社12社の中から東京23区内にある10社を「東京十社」とし、「東京十社巡り」が企画されました。

東京観光の盛り上げ策的な要素が強いようです。

品川神社は文治3年(1187年)に、源頼朝が安房国の洲崎明神から天比理乃咩命を勧請し、海上交通安全と祈願成就を祈られたことに始まります。

また、慶長5年(1600年)には徳川家康が関ヶ原の戦いへ出陣の際に戦勝を祈願し、以降、徳川将軍家の庇護を受けました。

境内入口の階段前に建つ鳥居は、左の柱に昇り龍、右の柱に降り龍が彫刻された「双龍鳥居」です。

昇り龍は天に向かって昇ることで精神的な成長や願望の実現を象徴し、降り龍は天から地に降りてくることで神の恩恵や祝福を表していると言われています。

社殿の前に建つ小さな石造りの鳥居は、三代将軍徳川家光の側近・堀田正盛が奉納したもので、都内では上野東照宮に次いで二番目に古い鳥居です。(品川区指定有形文化財)

そう言われると歴史を感じますね~

壮麗な佇まいの神楽殿は江戸中期の柱を残しているそうです。

伝統的な舞や神事が行われる舞台となっています。

令和2年12月に天皇陛下御大典記念事業として御社殿の改修が行われました。

とても鮮やかな色彩の社殿です。

流石、東京十社ですね!

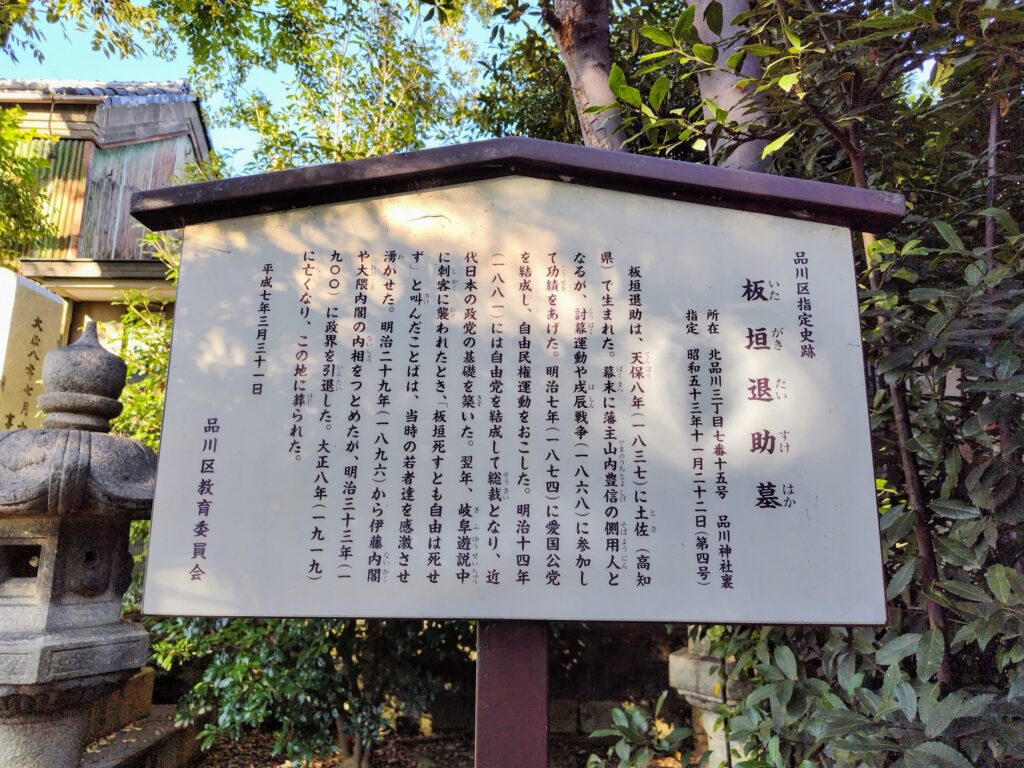

板垣退助の墓 ~ 品川区指定史跡 ~

品川神社の裏手には板垣退助の墓がありますので寄っていきましょう。

親切に案内表示がありますが、墓がある場所は品川神社の境内ではないため、あまり大々的にはアピールしていません。

板垣退助の墓は「しながわ百景」の一つであり、品川区指定史跡でもあります。

ここは元々「高源院」という寺院の敷地でしたが、関東大震災後に寺が世田谷区に移転して墓だけが残されました。

その後、周辺の土地が変わり、品川神社を通らないと墓所へ入れなくなってしまったのです。

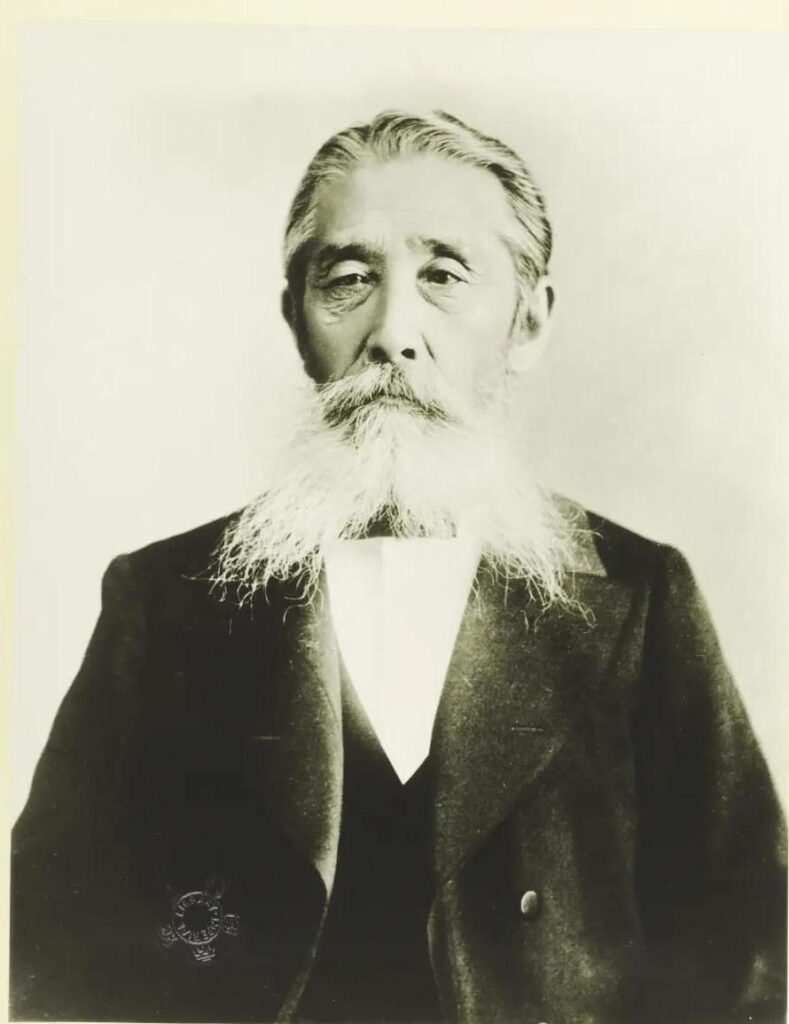

明治前期、自由民権運動の指導者として活躍した政治家「板垣退助」は、大正8年(1919年)に亡くなり、この地に葬られました。

板垣退助は天保8年(1837年)に土佐藩で生まれ、幕末に薩土密約を主導し、戊辰戦争に参加して功績をあげました。

また、明治7年(1874年)には後藤象二郎らとともに愛国公党を結成し、日本史上初めての議会政治を樹立するため、民撰議院設立建白書を政府に提出。自由民権運動をおこしました。

さらに、明治14年(1881年)には現在の自由民主党の源流となる自由党を結成しました。

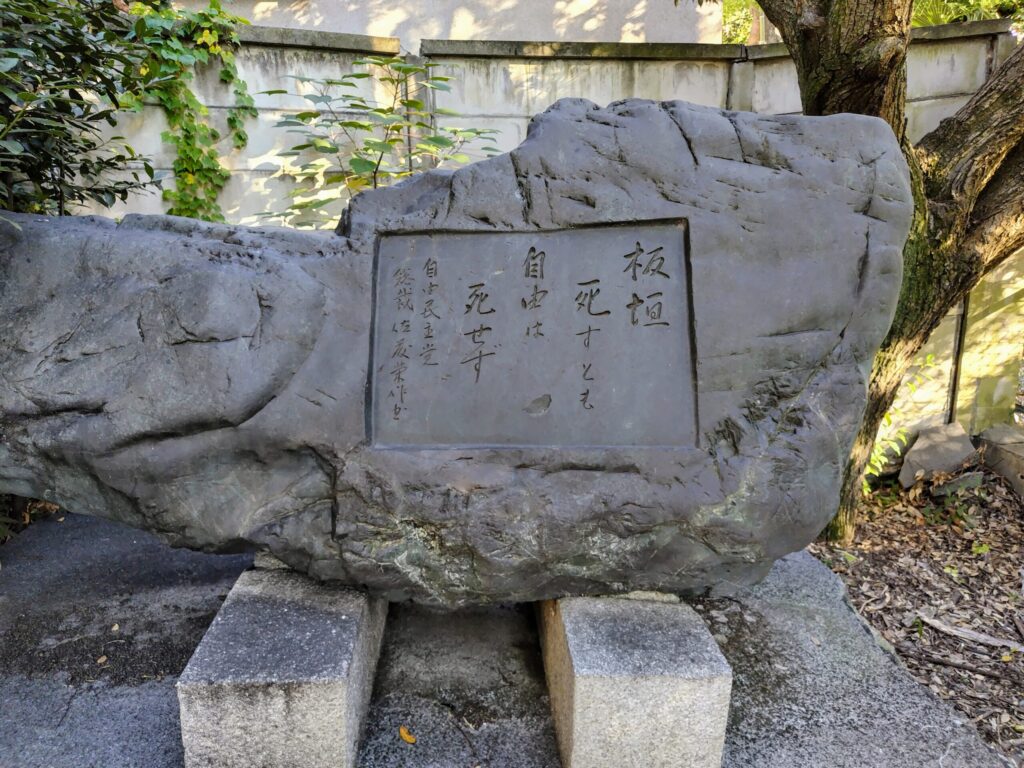

明治15年4月6日、岐阜で遊説中に刺客に襲われたときに叫んだ「板垣死すとも自由は死せず」という名言は当時の若者たちを感激させました。

この顕彰碑は1968年の板垣五十回忌を記念して設置されました。

碑に刻まれた文字は当時の自民党総裁 佐藤栄作が揮毫したものです。

富士塚(品川富士) ~ 品川区指定有形民俗文化財 ~

この富士塚に登ることで本物の富士山に登ったのと同じ御利益があるとする『富士信仰』

ちゃんと富士浅間神社もありますので、登山前にお参りしておきましょう。

交通旅行安全守護の「ぶじかえる」様も鎮座されています。

ここからが登山道です。

毎年7月上旬には山開きの行事が行われますが、もちろん、ここは冬でも登れます。

山頂に到着! 思ったより高くて素晴らしい眺望です!

この富士塚は明治2年(1869年)から5年(1872年)にかけて築造されました。

さらに、大正11年(1922年)に第一京浜国道建設の際、現在地に移築されました。

築造当時であれば、品川宿周辺の街並みや海岸線が一望できたと考えられます。

五合目付近から山頂を見上げると、ゴツゴツした岩肌が富士山っぽく見えます。

出口にも鳥居があります。無事下山できました。

富士塚がある神社は多数ありますが、品川富士が最も有名で規模も大きいのではないでしょうか。

品川神社と板垣退助の墓は、都心から近くておすすめの歴史スポットです。

品川神社は旧東海道「品川宿」に位置し、北品川宿の鎮守でもあります。

歴史的な景観が残る品川宿の街歩きも是非どうぞ。