東海道五十三次の最初の宿場町である『品川宿』は、慶長6年(1601年)に港町として栄えていた品川湊の近くに設置されました。

品川宿は江戸四宿(江戸と地方を結ぶ五街道の最初の宿場町)の一つであり、江戸の出入り口として重要な役割を担いました。

前編の品川駅~新馬場駅に続き、今回は後編として新馬場駅~大森海岸駅を歩きます

東京富士美術館蔵 「東京富士美術館収蔵品データベース」収録 (https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/04322/)

それでは、京急 新馬場駅からスタートしましょう!

品川宿交流館 本宿お休み処

1階は無料休憩所と駄菓子屋になっています。

品川宿を訪れた方だけでなく、地域にお住いの方々の憩いの場的な施設です。

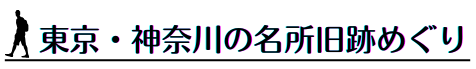

2階は品川宿の歴史や文化を紹介する展示室になっています。

荏原神社 ~ 南品川の鎮守 ~

和銅2年(709年)創建の歴史ある神社。

南側を流れる目黒川には朱塗りの鎮守橋が架けられて趣があります。

東京七福神の中の一社として恵比須様も祀られています。

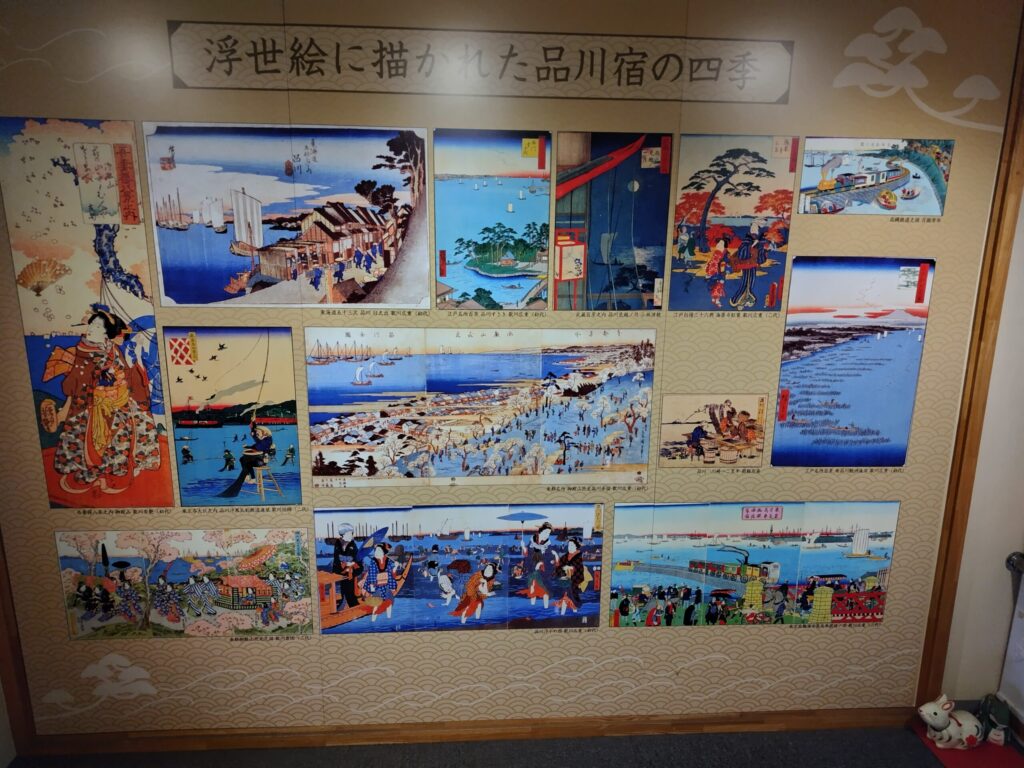

目黒川の北側にあるので住所は北品川ですが、かつて目黒川は蛇行して荏原神社の北側を流れていたことから、「南品川の鎮守」とされていました。

品川橋 ~ 北品川宿と南品川宿の境界 ~

旧東海道と目黒川が交差する場所で、ここより先は南品川宿になります。

江戸時代には上り下りの多くの旅人たちで賑わいました。

また、海が近いため漁業も盛んな場所だったそうです。

北品川宿と南品川宿の境を流れる目黒川に架けられたことから、江戸時代には「境橋」とも呼ばれていました。

現在の品川橋は小さな公園のようになっていて休憩ができます。

目黒川の流れが大きく左折する箇所の右岸にあたる南品川宿河岸は、船から荷物の揚げ降ろしが盛んに行われ、物流や商業の拠点にもなっていました。

脇本陣跡

品川橋を渡ったところにある城南信用金庫の建物は、趣のあるデザインになっています。

ここはかつて脇本陣があった場所です。

その向かいには「南品川櫻河岸 まちなか観光案内所」があります。

昭和4年頃に交番として開設された建物を改修しています。

街道松の広場

浜松宿より贈られた見事な黒松が植えられています。

地域をあげて旧東海道周辺のまちづくりが推進されています。

問屋場・貫目改所跡地

人馬の継ぎ立て業務等を行う問屋場と、そこで扱う荷物の重量検査を行う貫目改所があったそうです。

現在、跡地は「製菓実験社」という出版社が建っています。

道中、こんなトイレもありました。風情ありますね。

品川区立城南小学校

ものすごく景観に配慮した校舎が印象的な小学校。開校は明治7年です!

「城南校」の額は、江戸無血開城の立役者として知られる山岡鉄舟が書いたものの複製で、原物は校舎内に展示してあるそうです。

天妙国寺 ~ 徳川家ゆかりの寺院 ~

天正18年(1590年)に徳川家康が江戸に入る際の宿所となったほか、三代家光が44回も訪れたという徳川家ゆかりの寺院です。

かつて存在した五重塔の礎石が残されています。

さあ、どんどん歩きましょう。

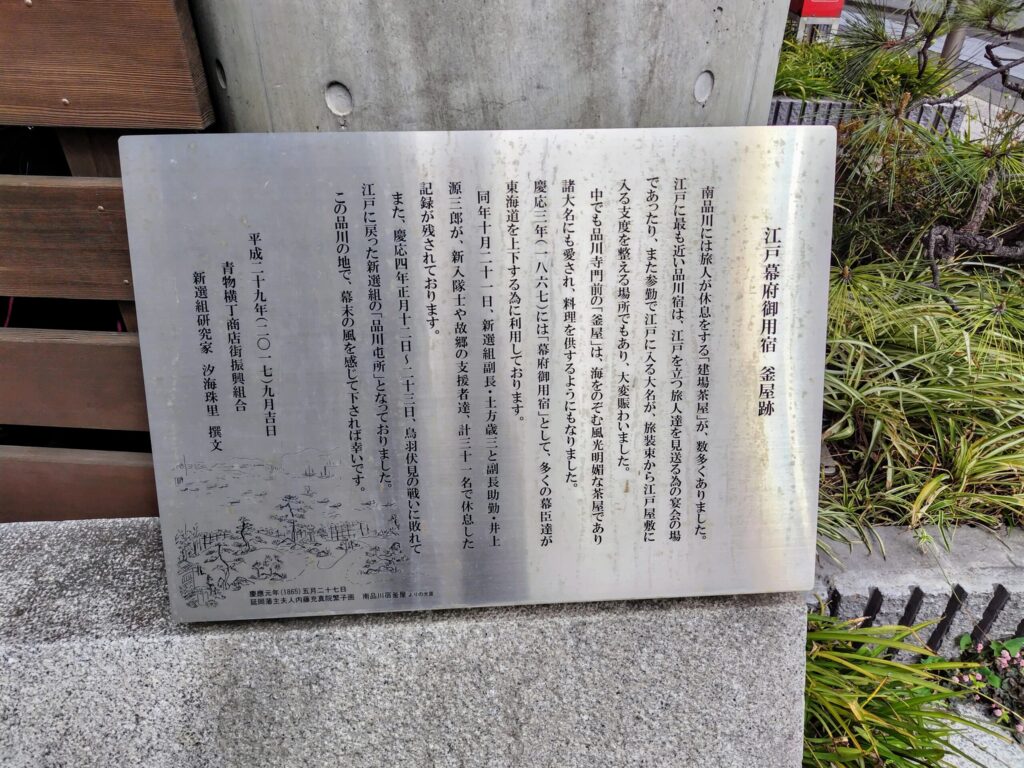

江戸幕府御用宿「釜屋」跡

慶応3年(1867年)に新選組副長の土方歳三らが休息した記録が残っており、その翌年には鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸に戻った新選組の品川屯所になっていたそうです。

現在はマンションになっていて、保土ヶ谷宿から贈られた街道松が植えられています。

品川寺(ほんせんじ) ~ 品川区で最古のお寺 ~

大同年間(806~810年)に開創された品川で最も古いお寺です。

入口付近には「江戸六地蔵」の第一番あたる地蔵菩薩坐像があり、街道を行き交う人々を見守っています

1300年の歴史を感じる山門の姿ですね。

国指定重要美術品の「大梵鐘」は、しながわ百景にも選ばれています。

東海道を更に西へ。龍馬ゆかりの地を目指します!

鮫洲八幡神社 ~ 漁師町の鎮守 ~

運転免許試験場がある街として知られる鮫洲にある鮫洲八幡神社

江戸時代は御林町と呼ばれる漁師町で、江戸城に鮮魚を納める「御菜肴八ヶ浦」のひとつとして発展しました。

そのため、境内には漁業関係者が寄進した灯篭や狛犬があります。

浜川砲台跡 ~ 幕末に設置された大砲 ~

幕末、外国船の来航に備えて土佐藩の下屋敷があった立会川河口左岸に砲台が設置されました。

当時配備された8門の大砲のうち、6貫目ホーイッスル砲が復元されています!

ここは浜川台公園という静かな公園です。

この辺りは「しながわ花街道」と呼ばれ、勝島運河の周囲約2kmの遊歩道が整備されています。

釣り船や屋形船など、船だまりの光景も風情があります。

立会川の坂本龍馬像

品川区立北浜川児童遊園に建つ坂本龍馬のブロンズ像。

ペリー艦隊来航の折、浜川砲台の警備にあたっていた二十歳頃の龍馬像です。

龍馬はここで黒船を目の当たりにし、日本の近代化の必要性を悟ったと考えられます。

浜川橋(涙橋)

立会川に架かる「浜川橋」は別名「涙橋」と呼ばれます。

この先の鈴ヶ森刑場で処刑される罪人を親族らが密かに見送りに来て、涙を流しながら別れたことから「涙橋」と呼ばれるようになったそうです。

鈴ヶ森刑場遺跡 ~ 東京都史跡 ~

鈴ヶ森刑場は慶安4年(1651年)に設置された処刑場で、荒川区の小塚原刑場と並ぶ江戸二大刑場の一つです。

処刑に使用された磔台や火炙台が残されています。

江戸の治安維持の目的もあり、東海道沿いの目立つ場所に設置して江戸に向かう旅人への警告を与える役割も果たしました。

江戸時代って怖いですね・・

品川宿の見どころはここまでです。最寄駅の京急 大森海岸駅へ向かいます。

大森海岸と言っても海岸線は全く見えませんが・・

品川宿は数ある宿場町の中でも見どころの多さはトップクラスだと思います。

歴史好きの方は是非立ち寄ってみて下さい。